【対談】”中村憲剛”を描き出すということ「書いていて苦しくなって、彼の苦しみを追体験しているような感じになってしまって」(飯尾篤史×江藤高志)

みなさんご存知の通り、今年4月、講談社から「残心」という書籍が出版された。中村憲剛に密着し、描かれたノンフィクションだ。選手を取り上げる書籍は、選手が自分語りする形式のものが主流だが、そうした市場にあえて著者からの視点で描かれた一冊だ。

著者の飯尾篤史氏に、この本で描かれた中村憲剛について改めて聞かせてもらった。この手法で出版したことの意味も含めて、読んでいただければ幸いだ。

※なお、対談自体は4月に行われましたが、諸事情により掲載がこの時期にずれ込んでしまいました。関係者のみなさまにお詫びします。

■残酷な映像

江藤「もう10年以上の付き合いになる飯尾くんが中村憲剛を主人公にした単行本を上梓して、しかもすでに重版出来だそうで、おめでとうございます。でき上がった本を見た最初の印象はいかがでしたか?」

飯尾「こんなに厚いんだっていうのが正直なところで。でも、これ以上、削れなかったんですよね」

江藤「中村憲剛が過ごした濃密な5年半がそれだけ詰まっているっていうことでしょう。タイトルの “残心”というのは、武道でいうところの“心が途切れない”というような捉え方でいいんですよね?」

飯尾「そうですね。それに加えて、字面から、“心残り”というような意味合いも込めています」

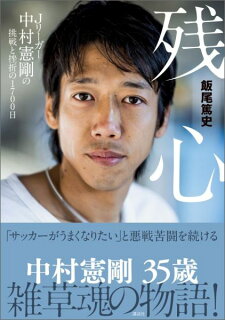

江藤「ああ、やっぱり。そういう意味でも、いい表紙写真ですね。巻頭カラーも、まるで写真集みたいな仕上がりで」

飯尾「カメラマンの近藤篤さんが魅力的な写真をたくさん撮ってくださって。目次も、今まで見たことがないようなかっこいいデザインで、憲剛の色んな面が引き出されてるんじゃないかと思います」

江藤「川崎フロンターレは今年20周年ですし、背番号14の中村憲剛も、今年プロ14年目。いいタイミングでの発売になりましたね」

飯尾「結果的に、タイミングはよくなりましたけど、紆余曲折はありました」

江藤「そのあたり、じっくり伺っていきましょう」

飯尾「もともとは、2010年の南アフリカ・ワールドカップで彼が大きな悔いを残している、その悔いを2014年のブラジル大会で晴らしたいから、その4年間の軌跡を書いてくれないか、って」

江藤「大きな悔いというのは?」

飯尾「彼が南アフリカで唯一、交代出場したパラグアイ戦で、ビッグチャンスをモノにできなかったこと。具体的には、本田圭佑のFKに触れなかったことと、玉田圭司のクロスに合わせられなかったことですね」

江藤「僕も南アフリカで見ていて『そこで足伸びないか』って思った覚えがありますね」

飯尾「そのFKのシーンは、彼の中で、伸ばせるんだけど、飛び出すのが速くて、『これ、触っちゃったらオフサイドかも、触らなかったら入るかも』って、逡巡して足を出せなかったと。でも後で映像を見るとオフサイドじゃないし、足を伸ばしてたら決められていた」

江藤「視野の広い人の性というか、ストライカーじゃないところが、あるんでしょうね」

飯尾「『決めていたら、代表の運命も、自分の人生も変わっていた』と」

江藤「間違いない。そこの、その瞬間にいた人の思いって、あるかもしれないね。なるほど、南アでの悔いが、彼の中には澱のように溜まっているわけだ。そういうところから、この本がスタートしたんですね」

飯尾「経緯としては、フロンターレでの彼も、代表での彼も見ていたので。でも、本にするという話が決まった2013年春あたりから、日本代表のおける彼の苦悩は深まるようになり、その半年後には代表から外れるようになって」

江藤「そしてワールドカップのメンバーから落選してしまう。経緯としては南アからですが、物語の始まりは、ブラジル・ワールドカップのメンバーに落選した、2年前のあの日からですね」

飯尾「そうですね。それこそ江藤さんの名前は出てこないけれど、あの日、クラブハウスの入り口近くで彼を囲んだ時に、江藤さんが最初の質問をしたんですよね。ACLについての」

江藤「全然覚えてないな(笑)。あの日、バスの中で、広報が撮った映像、あるじゃない? YouTubeで拡散しちゃって。『残酷だな、でも、落選ってこういうことなんだな』って思っていたけれど」

飯尾「そのシーンについても、広報の米田和雄さんに話を聞いてます。バスの中で何が起こっていたのか、どうしてああいう映像になったのか」

江藤「かたやサプライズ招集があって盛り上がる傍らで、涙を飲んだわけですからね」

飯尾「あの日、あの1日に第1章を費やしていますけど、やはり、彼の4年間の軌跡という意味では、ひとつのクライマックスでした。ただ、落選を前提に本を書くことが決まったわけではなかったし、落選で話を終わらせるわけにはいかないだろうと。なんとかハッピーエンドで終わらせられないかという僕の想いもあって、描く期間がどんどん延びていったんです」

- « 次の記事

- 【フォトレポート】小宮山尊信、全体練習に復帰

- 前の記事 »

- 【フォトレポート】奈良竜樹が全体練習に合流