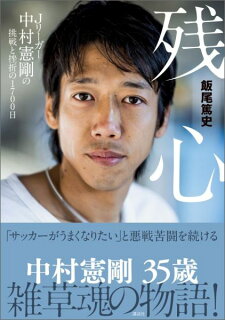

【#オフログ】(書評)残心 「いわゆる選手本とは一線を画す深み。楽しさと重さが共存する一冊」

中村憲剛という選手は、不遇なのだと思う。

所属する川崎フロンターレでは、タイトルにあと一歩のところで届かず。代表でも何度となく悔しい思いをさせられてきた。

そんな中村憲剛に、取材者として長く関わらせてもらってきた。だから、憲剛自身が当事者として出場した試合について、冷静に振り返る観察眼の鋭さと、それを的確に表現する言語能力の高さに驚かされてきた。その慧眼と明晰な頭脳による分析を経た言葉は、他の誰の言葉よりも論理的に試合の核心を突いてきた。多くの同業者がその凄さに驚き、と同時に、語る言葉の鋭さの対極にある、人間的な気さくさとのアンバランスさを賞賛してきた。

そんな中、世間一般の憲剛に対する評価は取材者のレベルに追いつけていないという現状がある。

チームとともに成長し、J2から優勝候補にまでフロンターレを育ててきたその中核に憲剛が位置するのは間違いない。ただ、そんな憲剛は日本代表では常に誰かの代役だった。その見えない壁に阻まれてきたサッカー人生を象徴する言葉が本書には書かれている。

「いつも”悔しい”って叫んでる」(p212)

この言葉が何故ここに記されているのか。読者は彼の半生を描く本書を読み進めながら理解することになる。

本書は憲剛の戦いの日々を記者として見てきたサッカーライターがまとめた一冊だ。

この本の最大のセールスポイントは、いわゆる選手本ではないということ。ここ最近のサッカー界の風潮として、構成に専門的な書き手をつけた上で、選手の名前で本を出すスタイルが成功を収めてきた。長谷部誠の「心を整える。」を筆頭に、代表歴を持つサッカー選手の「著作物」はその出版点数を増やしてきた。市場原理的に言えばそれは正しい。それが売れるのだから、馴染みのないライターの名前で出版するよりも、地上波で報じられる選手個人の名義で出版した方がいいに決まっている。

この本は、そんな潮流に逆らって作られている。

著者名での出版の最大のメリットは、多角的な取材が可能になるということ。選手目線で語られる選手本に比べると、はるかに重層的な物語が紡がれることになる。

例えば、チームメイトから監督に立場を変えた相馬直樹の証言や、憲剛のパスセンスを120%以上のレベルで引き出したジュニーニョといった選手たちの憲剛評は、憲剛自身が語る、憲剛の自己分析よりよはるかに客観的なものだ。

つまりこの本には、憲剛自身の洞察と、それを補う客観的視点が同居していることになる。

憲剛はプライベートでも内外のサッカーを見続けてきた。そうして蓄積されてきた知識を背景に、サッカーに対する深い見識を持つ現役のプロサッカー選手が自らの半生を語る。

それら憲剛自身の主観的な言葉と、彼に深く関わってきた関係者による客観的な言葉とを、著者本人が補完し、物語が作られていく。日本国内で毎週末行われているJリーグの日常から、ワールドカップ本大会のような国をも動かす非日常の世界を、自由に、かつ読ませる文体でダイナミックに往来できるのは、筆力のある著者の手によるものだからだろう。

選手自身の主観的な視点が太陽の光なのだとすると、それは選手自身の本音を描き出すツールとして万能だ。ただ、その光が強ければ、影は濃さを増す。選手自身の言葉が照り付ける物事の裏側を浮かび上がらせる脇役として、憲剛に関わる人たちに登場願い、彼らが放つ月明かりで、表現を裏付け、補完する。そんな事ができるのも「飯尾篤史」の名前で書かれた本だからだ。スポーツ文学本来の姿はこうあるべきというお手本のような内容に仕上がっている。

その実力に比べると中村憲剛という選手の、一般人からの評価は低い。一流ではあれど、超一流の評価はされていない。そんな選手の人生を深掘りしたこの本は、サッカージャーナリズムに一石を投じるものになる可能性がある。試合の描写にも果敢に挑戦し、サッカー本としての矜持を示している。サッカーに興味のない人にも、サッカーの楽しさを届けられるか。サッカーの内容に踏み込んだ本書が、市場に受け入れられるかどうか、大きな挑戦だとも言える。

これは余談になるが、本文中に現実を思い知らされる表記があった。相馬直樹監督が、フロンターレの監督を解任されたあと、著書の取材に応じた際のやりとりだ。急速にチームを変えすぎたのではないのか。3年計画で、チーム作りを進めるというやり方もあったのではないか、との筆者からの問いかけに対する答えだ。

「憲剛が30歳、宏樹が32歳なんだよ。30代の選手は1年、1年が勝負。〜中略〜俺が30代のとき、監督が3年計画なんて言い出したら、”冗談じゃない、今年結果を出すサッカーをやってくれ”って思ったはず」(p159)と、相馬氏の覚悟を伝えるこの一節に、とてつもない重さを感じた。つまり、憲剛が直面する現実がそこにはあるからだ。

常勝鹿島での日々とワールドカップでの経験などを経て、指導者に転身した相馬氏の、そんな言葉を読むにつけ、フロンターレでプレーするのが当たり前の中村憲剛にも選手寿命があるのだと思い知らされる。正直な話、彼に残された時間はこれまでに戦ってきた時間ほどには残されていない。この本を読みながら、改めていつか来るXデーを意識させられることとなった。読み物として楽しめる一方、重たさを感じさせる一冊である。

どうにか今年、その手にタイトルを掴んでほしいと思う。そして、喜びで完結する憲剛の物語の続編にも期待したい。

※献本していただきました。ありがとうございました。

(文/江藤高志)