ロンドンで体験したパーティ [ロックの闘争(5)] (久保憲司)

→前回から続く

昔『ロックの闘争』という電子書籍を出していたのですが、ネット上からなくなっているので、6回くらいに分けてここにもアップして行きたいと思います。昔読んだことあると思う人はすいません、でも、今読むとまた感覚も違うかもしれません、自分のロック史を語りながら、ロックがどのようにカウンター・カルチャーだったかということを書いた連載です。自分で言うのもなんでが、結構面白いと思います。

ロンドンで体験したパーティ

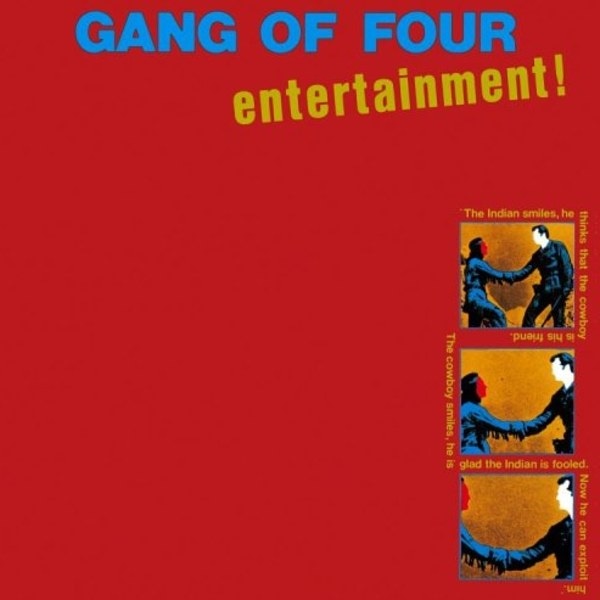

僕が、ロンドンに行ってびっくりしたのが、自分たちがバンドでやっていたようなことが、完全にエンタテインメントとして確立していたことだ。ロンドンで初めて見たライブはギャング・オブ・フォー(注.1)だったのだが、あんなに政治的だと思っていたバンドがちゃんとエンタテインメントしていたのだ。

この頃のギャング・オブ・フォーはというと、後にカート・コバーンに「ギャング・オブ・フォーもディスコになりやがって」と言われていた “Songs of The Free”というアルバムの頃だったので、エンタテインメントなのは当たり前かもしれないが、でも、もしかしたらギャング・オブ・フォーは最初からエンタテインメントだったような気がした。

そのエンタテインメント性に、歴史も感じていた。ギターのアンディ・ギルには、パンクのルーツと言ってもいいドクター・フィールグッド(注.2)のウィルコ・ジョンソン(注.4)の系譜が流れていて、かっこよかった。ギターを弾く動作とかも似ていたのだ。客を睨みつけながら、痙攣したようにギターを弾く。カニ歩きで横滑りしながらギターを弾く。これらの動きって、完全にウィルコ・ジョンソンなんですよ。

そして、このウィルコ・ジョンソンの動きは、実はドクター・フィールグッドよりも前にパンク・バンドに影響を与えたと言われるMC5(注. 5)のウェイン・クレイマーの動きなのだ。MC5が初めてロンドンにライブをしに行った時に、ローディーみたいなことをしながらウェイン・クレイマーの動きを観察していたのがウイルコ・ジョンソンだったのである。繋がっているのだ。かっこいい。ほかにもたとえばザ・クラッシュのミック・ジョーンズが書いた「ジェイル・ギター・ドアーズ」って曲は、は麻薬の売買で刑務所に入っていたウェイン・クレイマーに捧げた歌なのだった。

ドクター・フィールグッドは、すべてのパンクのルーツじゃないかとよく言われる。ロンドン・パンクはNYパンクをマネしたとされているのだが、実はNYパンクのルーツはドクター・フィールグッドじゃないかと言われているのだ。どういうことかというと、NYパンクの元祖的なバンド、ブロンディの友達がロンドンに行ったとき、そのお土産として買って来たのがドクター・フィールグッドのアルバムで、それをパーティーで聞いたブロンディのクリス・ステインがドクター・フィールグッドのニヒルな感じを自分たちの姿勢に取り入れた。そして、そのニヒルな感じがNYパンクを覆うニヒルさになったと思われている節があるのだ。メンバー全員が黒いタイトなスーツというのとか、完全に一緒だよね。

ファッションだけではない。ドクター・フィールグッドのファースト・アルバム『ダウン・バイ・ザ・ジェティ』(1975年)を聞いてみてほしい。そこで歌われているのは、ブルース以来えんえんと続いていた「俺の好きなあのコよ帰ってきてくれ」みたいなみみちい歌詞じゃなくて、「女なんか分からねえ。だから俺は俺の道を行く」というような歌です。これは、それまでのロックにはない感じだ。

ウィルコ・ジョンソンのギターばかり取り沙汰されているが、ドクター・フィールグッドの新しさとは、この「お前らには媚びないぜ」という姿勢だったのだ。ドクター・フィールグッドのDVD『ゴーイング・バック・ホーム ライヴ・アット・サウスエンド・カーサル 1975』(注.5)を見れば、それが完全にわかかるだろう。ビートルズは演奏が終わればお辞儀をしていた。しかし、ドクター・フィールグッドにはそんな姿勢はない。こういう彼らのライブを見ていたのが、ジョニー・ロットンなどの後にパンクをつくる人たちなのだ。ダイアナ妃もドクター・フィールグッドのライブを見に行っていたらしいけど。

そして、政治的なバンドと言えばザ・ポップ・グループ(注.6)。ギャング・オブ・フォーが左だとするならこちらはハード・レフト、極左的なバンドだった。そういうのがかっこよかったんだよね。でも、僕がロンドンに行ったときにはすでに解散し、マキシマム・ジョイ、ピッグバッグ、リップ・リッグ&ザ・パニックに別れていた。そして、この3つのバンドは、元々が政治的過ぎたことからか、逆に政治色を一切出さず、どこまでも音楽だけで自分たちを表現するというバンドだった。そういうところも、イギリスのバンドは面白いなと思っていた。

リップ・リッグ&ザ・パニック(注.7)はホット・ステイというパーティを毎週月曜日にやっていて、セシル・テイラーなんかのフリー・ジャズをかけて、ショーン・オリヴァー(リップ・リッグ&パニックのベーシスト)なんかが踊っていた。ショーン・オリヴァーはかっこよかったんだよね。ジャン=ミシェル・バスキア(注.8)の、あの木靴にドレッドというスタイルはショーン・オリヴァーが先にやっていて、それをバスキアが見てマネしたんだと僕は思うんだよね。

この頃は、音楽が完全にいろんなものの最先端だった。コンサート以外にクラブが面白かったのがロンドンの音楽シーンの特徴だった。もうニュー・ロマンティクス(注.9)の時代は終わっていたが、その生き残りであるヴィサージュのスティーヴ・ストレンジ(注.10)とラスティ・イーガン(注.11)がやっていたカムデン・パレス(注.12)の木曜日は最高に楽しかった。2000人とキャパはでかいんだけど、木曜日なんで普通のお客は来ない。変な人間が2000人集まるという感じで、毎週行くのが楽しかった。

ラスティ・イーガン独自のリミックスがかかるのもかっこよかった。その頃はコンピューターなんかないんで、オープン・リール・デッキでテープをつなぎ合わせたものをかけていたのだが、ラスティ・イーガンがオープン・リールにテープをセットすると、どんな曲のどんなミックスなんだろうと固唾を飲んで見守ったものだ。84年頃のニューヨークではちょうどパラダイス・ガラージュの後期にあたる時期にしか僕は行ったことがないが、世界一のクラブはこのカムデン・パレスの木曜日だと今でも思っている。ほかにも、セックス・ピストルズの親衛隊だったフィリップ・サロンがやっていたマッド・クラブや、タブーなど楽しいパーティがたくさんあった。

(残り 6153文字/全文: 9056文字)

この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

会員の方は、ログインしてください。

タグマ!アカウントでログイン

tags: 23 Skidoo Dr. Feelgood Echo and the Bunnymen Gang of Four MC5 Public Image Limited Rip Rig & Panic Siouxsie & the Banshees The Pop Group

外部サービスアカウントでログイン

Twitterログイン機能終了のお知らせ

Facebookログイン機能終了のお知らせ