子どもの存在が希薄だった?—女言葉の一世紀 21-(松沢呉一) -2,815文字-

「姓より名・家より個人—女言葉の一世紀 20」の続きです。

「宅」という呼称

![]() 『新らしい女子礼法の手引』には、妻が夫のことを第三者に話す場合、「主人」「姓」と、もうひとつ「宅」という言い方も挙げられています。「宅の主人」ではなく、ただの「宅」です。「宅がよろしくと申しておりました」という使い方。

『新らしい女子礼法の手引』には、妻が夫のことを第三者に話す場合、「主人」「姓」と、もうひとつ「宅」という言い方も挙げられています。「宅の主人」ではなく、ただの「宅」です。「宅がよろしくと申しておりました」という使い方。

「姓を代表し、家を代表するのは男である」という考え方を背景にしており、一般庶民においては、これも近代の呼称であり、戦前の長屋では、こんな用語を使う人はいませんでした。

「姓を代表し、家を代表するのは男である」という考え方を背景にしており、一般庶民においては、これも近代の呼称であり、戦前の長屋では、こんな用語を使う人はいませんでした。

「家の中を代表するのは女である」という意味合いの「家内」と対になって、「うちの…」という意味として使ってもよさそうですが、現在では「宅がこう申しておりました」なんて言い方をする人はほとんどいないでしょう。私は聞いた記憶がない。

どうして消えたんですかね。この言い方は廃れたのに、どうして「主人」という言い方は残ったのでありましょう。

「主人」は夫と妻の関係を示すのに対して、「宅」は家を示し、さすがに男が家を代表する感覚が薄らいできているためか。あるいは「宅」は物理的な家そのものでもありますから、家系としての家の実感が薄れた時代には「家がしゃべるんか」って感じになるからですかね。わからん。

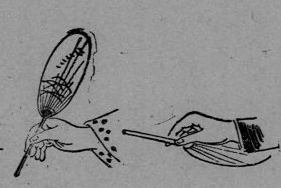

※『昭和の国民礼法』に出ている団扇の手渡し方の図。言われなくても、柄を渡すってもんです。それはそうと、これは丸団扇です。私の好きな団扇です。

子どもの有無を記述しない不思議

![]() もう六著『宿六と山の神』を読んでいて、家族についてもうひとつ気づいたことがあります。主人公夫婦は結婚して二十年以上になり、二人は五十に近いとあるのですが、子どものことが書かれていないのです。

もう六著『宿六と山の神』を読んでいて、家族についてもうひとつ気づいたことがあります。主人公夫婦は結婚して二十年以上になり、二人は五十に近いとあるのですが、子どものことが書かれていないのです。

隣に住んでいた金造とお萩の夫婦も子どもがいないよう。「いない」ということも書かれていない。これも見逃した可能性がありますが、見逃したとしたら、簡素な記述でしょう。

触れにくい状況もあるでしょうけど、これは小説ですから、誰にも遠慮する必要はない。

子どもはすでに独立していたにしても、もともといなかったにしても、今の時代にボロアパートに住む住人たちを登場させる小説を書くとしたら夫婦に子どもはいるのかいないのか、いるとしたら今はどうしているのか、いないとしたら何故なのか書くでしょうし、物語の展開にも子どもをからませそうに思います。

子どもはすでに独立していたにしても、もともといなかったにしても、今の時代にボロアパートに住む住人たちを登場させる小説を書くとしたら夫婦に子どもはいるのかいないのか、いるとしたら今はどうしているのか、いないとしたら何故なのか書くでしょうし、物語の展開にも子どもをからませそうに思います。

長屋にあとから入ってきた喜平とお貞は子どもがいて、「四つか五つの女の児」と書かれているのですが、たぶん名前は出てこなかったと思います。今だったら名前も記述すると思うんですよね。

この部分は、母と子が先に長屋にやってきて、勘兵衛は「ここに美人の後家さんが入ってくるといいのに」と願っていたため、後家だと勘違いした流れを説明する際に出てきます。こぶ付きの後家なのだと。

この時は勘兵衛とお貞とその娘のやりとりがあって、「母ァちゃン、早く御飯に しておくれよ」といった娘の言葉もいくつか出てきますが、これ以降は存在自体ほとんど出てこないのです。子どもが寝たとの記述があるのですが、夜を徹して勘兵衛と喜平は怒鳴り合いの喧嘩をやっているのですから、起き出して泣くなり騒ぐなりしてもいいのに、あたかも存在しないが如し。

※図版は吉岡鳥平著『運動漫画集』(大正十三年)より「長屋のオリンピング」。「オリンピング」は誤植ではなく、長屋の亀さんが覚え間違えていた言葉をそのままタイトルに使用したもの。夏の夜、暑さのあまり寝付かれず、長屋でオリンピックが開催されるというお話。馬鹿話とは言え、今だったら、「寝ている子どもが目を覚ますじゃないか」と言うのが出てきそう。

子どもの存在が軽かったのではないか?

![]() どうしてなのかについては一冊二冊の本を読んだところで見極められないので、今後の課題としますが、子どもは大人の世界に入ってこない存在であり、今ほど意識はされなかった可能性を指摘しておきます。

どうしてなのかについては一冊二冊の本を読んだところで見極められないので、今後の課題としますが、子どもは大人の世界に入ってこない存在であり、今ほど意識はされなかった可能性を指摘しておきます。

(残り 1324文字/全文: 2994文字)

この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

会員の方は、ログインしてください。

外部サービスアカウントでログイン

Twitterログイン機能終了のお知らせ

Facebookログイン機能終了のお知らせ