僕たちが、はじまる—「私」を主語にできない問題[6]-(松沢呉一)-3,116文字-

「「フェミニスト」を主語にするフェミニスト—「私」を主語にできない問題[5]」の続きです。

マイク・モラスキーの指摘

![]()

「「私」で語れない女たちのフェミニズム的解釈—「私」を主語にできない問題[4]」で、フランスのフェミニスト、ミシェル・リオ=サルセの文章を紹介しましたが、似たようなことはさまざまなな人が書いています。

「「私」で語れない女たちのフェミニズム的解釈—「私」を主語にできない問題[4]」で、フランスのフェミニスト、ミシェル・リオ=サルセの文章を紹介しましたが、似たようなことはさまざまなな人が書いています。

それにちょっと近いものとして、マイク・モラスキーは編書『街娼』で、焼け跡時代を描いた『日本の貞操』という書名について違和感を表明していました。なぜ個人のものでしかない貞操に「日本の」がつくのか。日本全体の貞操状況を調査して、それを数値化しているようなものであればこのタイトルは不思議ではない。とくにそれを海外のデータと比較している場合は日本の特性を浮かび上がらせるのですから、いよいよしっくり来ます。しかし、『日本の貞操』はそういう内容ではありません。個別例を並べているだけ。

これについて書いた「個人の肉体が個人のものではない国-マイク・モラスキー編『街娼』 2」から、私の文章を転載しておきます。

国家が所有する女の肉体を個人が勝手に使うとは何事かという思いがこの言葉に表されています。

個の問題を国に拡大することはあまり聞かなくなっているかと思いますが、個の問題を女という性に拡大することを今なお疑問なくやっている人たちがこの国にはたくさんいます。

たとえば「女が自分で望んでおっぱいを触られるわけがない」「女が好き好んで性風俗で働くわけがない」と決めつける。「私」を「女」にすることで自分が世界の標準であると思い込める傲慢さ。この傲慢さが、個の意思を蹂躙し、結果、女の行動を制限することの想像力がまったくない。

このような言葉は、他者に対して傲慢であると同時に、個を確立できない弱さの表明でもあります。「私」と同一の者たちだけが「女」であるとしつつ、この瞬間に「私」が消えてしまい、他者も消えてしまうことに抵抗がない。「私」という主語で意見を言えない女たちは、自らの肉体もまた社会の所有物であるとの考えを受け入れていることを告白しているに等しい。

日本の家父長制を女たちも支えて、そして今なお支えていることの証左と言っていいでしょうし、内面化した道徳はこのことのおかしさに気づくことさえ困難にしてしまうのです。

これと同じ趣旨のことは『売る売らないはワタシが決める』にも書いています。

いいこと言いますね、私も。

主語をごまかし、責任をごまかす

![]() ここには自我の確立と個人主義の確立という問題が関わってきます。

ここには自我の確立と個人主義の確立という問題が関わってきます。

また、日本語は主語を省略しやすいため、「私」を消せるという事情もおそらく関わってきます。そこに主語を入れる場合、おそらく男女問わず、「私」とすべきところで、自分が属する集団を主語にしてしまう例が多いのだろうと想像します。言語的機能としてそうなってしまうのか、国民の心理がそうさせるのか見極めるのが難しいですが、おそらくどちらも影響しています。

また、日本語は主語を省略しやすいため、「私」を消せるという事情もおそらく関わってきます。そこに主語を入れる場合、おそらく男女問わず、「私」とすべきところで、自分が属する集団を主語にしてしまう例が多いのだろうと想像します。言語的機能としてそうなってしまうのか、国民の心理がそうさせるのか見極めるのが難しいですが、おそらくどちらも影響しています。

「日本人だったら、そんなことはしない」といったように主語を「日本人」にする男は百年前に比べれば減っているでしょうけど、今の時代にもいます。「オレはいいけど、みんなが嫌がるから、そういうことはやるなよ」と注意する男もいます。「世間がうるさいよ」とか。本当は「オレはそういうのはイヤなんだよ」ということだったりしても主語を「みんな」「世間」にする。

「日本人」だったり「みんな」だったり「世間」だったり「隣近所」だったり「親」だったり「夫」だったり「妻」だったり「子ども」だったり「会社」だったり「上司」だったり「同僚」だったり「友だち」だったり「男」だったり「女」だったり。現に「上司がうるさい」ってこともありますが、しばしば責任を負わないための表現です。同時に自分の弱さをごまかす方法です。

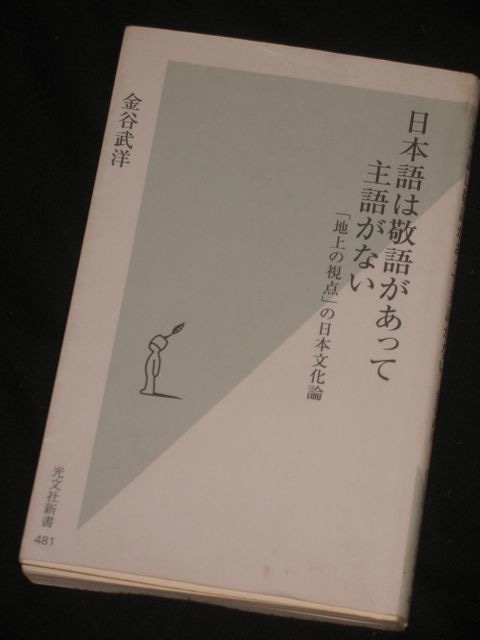

※日本語における主語の問題については別立てで出そうと思って、すでに書き始めているのですが、なかなか厄介な問題であります。今、『日本語は敬語があって主語がない』(光文社新書)を読んでいて、批判的箇所もありつつ、この本はムチャクチャ面白い。かつてメルマガで何度か論じた問題が、この本でクリアになりました。そのうちまとめます。

(残り 1639文字/全文: 3446文字)

この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

会員の方は、ログインしてください。

外部サービスアカウントでログイン

Twitterログイン機能終了のお知らせ

Facebookログイン機能終了のお知らせ