売春することと売春を語ることの二重のタブー—ヴィルジニー・デパント著『キングコング・セオリー』[4]-(松沢呉一)

「レイプ体験、売春体験を経て「私を犯して(Baise-moi)」—ヴィルジニー・デパント著『キングコング・セオリー』[3]」の続きです。

売春をすることよりも語ることの方がリスクが大きい

![]() 前回見たように、ヴィルジニー・デパントは切迫した事情があったわけでもなく、いわば軽い気持ちでミニテル売春を始めます。

前回見たように、ヴィルジニー・デパントは切迫した事情があったわけでもなく、いわば軽い気持ちでミニテル売春を始めます。

『キングコング・セオリー』で、売春をやってみることよりも語ることの方がずっと難しいと彼女は吐露しています。このふたつの局面を分けて考えていることは大事。当たり前なのですが、まったく別の局面の、まったく別の行為なのです。

語るのが難しいのは感情が入り混じるためだとしていますが、この感情には他者の感情が影響しているようです。

ヴィルジニー・デパントが売春していたのは2年間、その間の客は50人と書いています。それらの客と繰り返し会っていたのか、50回の意味なのかわからないですが、他の仕事をしながら気が向くとやっていて、客をより好みすることもできました。

これはミニテル経由の客で、それ以外でもマッサージパーラーや覗き部屋で働いています。こちらは挿入行為はなし。つまり売春ではないのだと思われます。

ミニテルでは同業と話す機会はないですが、店舗では同業者と知り合いになっています。

知り合いになった女たち全員にあてはまる唯一の共通点は—もちろん、みんな金が必要なのは同じだったが—自分がしていることを誰にも話さないことだった。女の秘密。友達にも家族にも恋人にも夫にも。ほとんどが私とまったく同じようにしていたのだと思う。つまり、ときどき、少しの間だけこの種の仕事をして、その後はまったく違うことをするのだ。

売春をしていたと言うと、人々は信じられないという顔をする。だが、レイプと同じでこれはたいそうな偽善である。もし統計がとれたら、知らない相手にセックスを売ったことのある女の実際の人数がわかって、唖然とすることだろう。「偽善」といったのは、私たちの文化では、誘惑と売春の境界線はあいまいで、ほんとうはみんなそのことを知っているからだ。

多くの女たちはヴィルジニー・デパントと同様に、行為よりも語ることに禁忌感情が働く。売春をするより語ることで損をする。あるいは知られることでスティグマを負う。売春そのものの問題ではありません。

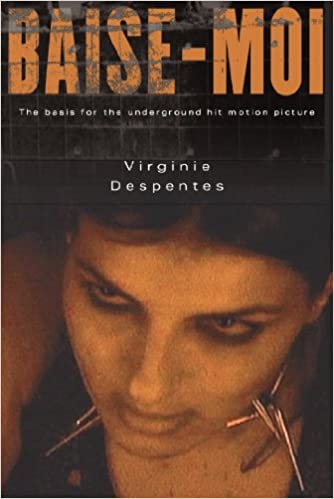

※『Baise-Moi』英語版

そんなに悪い仕事ではないと言ってしまったヴィルジニー・デパント

![]() 日本では「仲のいい友だちは知っている」という程度にはオープンにしているのも多いものです。「彼氏は知っている」「親も知っている」というのも多くはないにせよ、珍しいというほど少なくもない。

日本では「仲のいい友だちは知っている」という程度にはオープンにしているのも多いものです。「彼氏は知っている」「親も知っている」というのも多くはないにせよ、珍しいというほど少なくもない。

その点、フランスよりもオープンなのかもしれないと思うのですが、日本でも公開する範囲はほとんどの場合は限定的であり、「この人には言ってもいい」と同時に「この人には言わない方がいい」という選別をします。損をする相手には言わない。スティグマを負わせようとする相手には言わない。

そのため、そういう仕事をしているのが当たり前に周りにいることを認識している人と、そうではない人の差が大きい。

上の引用文内の「誘惑と売春の境界線」という言葉がわかりにくいですが、「恋愛と売春の境界線」「結婚と売春の境界線」としてもいいでしょう。恋愛や結婚は広く容認されていて、しばしば美しい行為として語られますが、売春はけがらわしいものとされるのはなぜなのか。

このテーマだけでもたしかに語るのは難しいし、語って欲しくない人たちは攻撃をしてきます。

(残り 2229文字/全文: 3747文字)

この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

会員の方は、ログインしてください。

外部サービスアカウントでログイン

Twitterログイン機能終了のお知らせ

Facebookログイン機能終了のお知らせ